平成22年12月11日(土)

← 北海道&東日本パスで行く函館乗り鉄旅はこちら

東北新幹線 新青森開業記念 青函トンネルうぉ〜く完歩記(後編)はこちら →

ジョイフルトレインに乗って新青森駅へはこちら →

北海道&東日本パスで行く奥羽本線縦断の旅はこちら →

| 青函トンネルウォーク当日。6:00に起きて身支度を調え、7:15にホテルを出発。外に出ると意外と暖かいことに気づく。今日の函館の最高気温予想は季節外れの10℃。今日は下着を含めて服を4枚着込んでいますが、中に着ているパーカー、または一番上に着ているオーバーはいらないかも? ここから歩く青函トンネル内の環境も考えるとなおさらです。 しかしウォークの解散時間は18:30頃、そのとき函館はどれほど冷えているかわかりません。ひとまずそのままの格好で函館駅まで向かい、竜飛海底駅に向かう車中でオーバーを脱ぎ、リュックにギュウギュウと詰め込みました。 ホテルから函館駅までは2〜3分の距離。7:20頃には受付を済ませました。 |

||

| さて、ここで青函トンネルウォークについて少し説明を。青函トンネルは全長53.85kmありますが、そのすべてを歩くわけではありません。歩いてもいいけど、たぶん青森側の入口から竜飛海底駅で1日、竜飛海底駅から吉岡海底駅で1日、吉岡海底駅から函館側出口で1日と、最低でも3日がかりのツアーになるでしょうな…(^_^;) 歩くのは青函トンネル内にある2つの海底駅。竜飛海底駅から吉岡海底駅の約23kmです。また歩くトンネルも列車が走るトンネル(「本坑」といいます)ではなく、青函トンネルの点検・整備などで係員が行き来するトンネル(「作業坑」といいます)や、海底の地質や水の出方を調査してトンネルの施行方法の検討を行うため、作業坑や本坑よりも先に掘られたトンネル(「先進導坑」といいます)を歩きます。トンネル内は年間を通して、気温が20℃前後、湿度80〜90%という気候です。 |

||

「青函トンネルうぉ〜く」の受付 〜函館駅にて〜 |

写真左側のスーパー白鳥に乗って 竜飛海底駅へ |

|

受付時にいただいた記念品 ヘルメット・ペンライト・歩数計 |

記念品には「青函トンネルうぉ〜く」のロゴが |

|

| 今回の「青函トンネルうぉ〜く」でも防犯上の観点から参加申込み時に身分証明書と顔写真を送付。受付でも同様に身分証明書を提示して本人確認を実施していました。 受付ではヘルメットやペンライト、歩数計などの記念品を受け取り準備万端。記念品には、今回の「青函トンネルうぉ〜く」のロゴが描かれていました。 |

||

| 8:08 | まずは、「特急スーパー白鳥22号」で竜飛海底駅へ。この「特急スーパー白鳥22号」、普段、竜飛海底駅は通過するのですが、今日は青函トンネルウォーク参加者のために臨時停車します。 | |

竜飛海底駅の駅名標 |

函館駅から乗車してきた 「特急スーパー白鳥22号」を見送る |

|

反対側のホームには青森出発の 青函トンネルウォーク参加者を乗せた 「特急白鳥93号」が停車していました |

青函トンネルウォークの注意事項を 聞いていよいよスタート |

|

| 9:16 | 竜飛海底駅に到着。今回は私が応募した函館駅出発のコースは募集人数が100名。しかし他にも札幌と青森出発のプランもあったそうで、参加者は総勢160名。スタッフも40名体制で今回の青函トンネルうぉ〜くは運営しているそうです。スタッフも昨年の青函トンネルウォークで見覚えのあるメンバー多数。今年もよろしくお願いします。 | |

| 9:37 | 少し歩いた場所で注意事項等の説明があり、いよいよハイキングスタートです。 | |

ウォーキングコースの青函トンネル作業坑内 ご覧の写真はフラッシュを焚いて撮影しているため、トンネル内は明るそうに見えますが… |

||

実際はご覧のように、薄暗いのです |

||

竜飛海底駅から1km地点 看板の上にある「33k4」という数字は 海峡線の青森側の起点である 中小国駅からの距離(33.4km地点) であることを示しているものと思われます |

坑内電話 ご覧の写真は竜飛海底駅から 1.065km地点のものですが、 500m〜1kmおきに点在しています |

|

| 昨年は急いで歩いてしまい、ゴール後の休憩時間がかなり長くなってしまった記憶があります。せっかく普段立ち入ることができない青函トンネル。今回は少しでも長く青函トンネルを楽しもうと、ゆっくりとしたペースで歩こうと考えていました。 最後尾からは万一、途中でリタイヤした人を乗せる救護車が随行しています。最初のうちは、ほぼ最後尾の位置を歩いていたのですが、私のペースがゆっくりしすぎたせいか、この救護車のヘッドライトを背に受け、追い立てられるように歩くことになってしまいました。あれっ? このままじゃ、少しまずいかな? |

||

| 9:51 | 竜飛海底駅から1km地点(青森側海峡線起点から33.4km)を通過。 | |

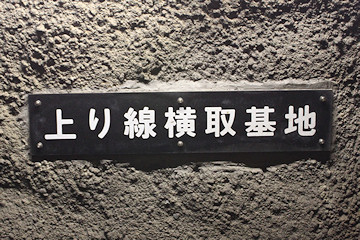

左がウォーキングコースの作業坑 右が上り線横取基地への鉄扉 |

|

|

| 10:00 | 右手に分かれる道があり、その先には鉄の扉が行く手を塞いでいます。横の看板には「上り線横取基地」と書かれていました。「横取基地」とは保守用車両の待避・留置場所で、トンネル内の保守に必要な資材も、この横取基地から営業用列車が走る青函トンネルの本坑に搬入されるそうです。 上り線横取基地の看板のある場所から、さらに約3分歩くと、こんどは「下り線横取基地」に至る鉄扉がありました。 |

|

| 10:05 | 竜飛海底駅から2km地点(青森側海峡線起点から34.4km)を通過。2km地点から少し歩くと、ここまでほぼ直線であったコースが、右に左にS字カーブのように曲がった場所がありました。 | |

|

|

|

| 作業坑内は、至る所から湧き水がしみ出していたり、トンネルの壁が白や赤褐色に変色した場所を見つけることができます。青函トンネルは津軽海峡の海面からさらに100m深い場所にあるのですが、工事中も出水に悩まされたとのことですが、その様子が現在歩いている作業坑内でも垣間見ることができます。 | ||

ご覧の写真は「湧水計」 |

こちらは「地震検知装置室」 |

|

| 10:18 10:19 10:22 |

作業坑の横には、トンネル内に流れ込む湧き水の放水路があります。放水路の上に何か装置があるのを発券。それは湧き水の流れる量を計測する「湧水計」でした。 竜飛海底駅から3km地点(青森側海峡線起点から35.4km)を通過。 地震検知装置室を通過。青函トンネルは震度7の地震でも耐えうる構造となっているそうです。 |

|

左がウォーキングコースの作業坑 右側の鉄扉が連絡横坑 |

|

|

| 10:23 | 「No.3連絡横坑」という看板のある地点を通過。看板の上には、青森側海峡線起点から35.710km地点であることを示すもう一つの看板がありました。 連絡横坑の鉄扉の先には、営業用列車が走る本坑につながっています。万一、トンネル内で災害が発生して列車が停車してしまった場合、乗客はこの連絡横坑を通り、作業坑へ移動。列車の運転再開が見込めない場合は、作業坑を歩いて地上に避難するようになります。この連絡横坑は、約500m〜1kmごとに点在しています。 |

|

| 10:27 10:31 10:32 10:33 10:41 10:45 10:51 10:58 11:01 11:07 11:09 11:11 |

コースは左に少し曲がりました。さらに約1分歩くと今度は右にカーブ。 No.4連絡横坑(青森側海峡線起点から36.280km地点)を通過。 ここでもコースは左に、少し歩くと右に曲がるカーブがありました。 竜飛海底駅から4km地点(青森側海峡線起点から36.4km)を通過。 No.5連絡横坑(青森側海峡線起点から37.100km地点)を通過。 竜飛海底駅から5km地点(青森側海峡線起点から37.4km)を通過。 竜飛海底駅から5.5km地点を過ぎた頃から、コースは緩やかな左カーブが続きます。 No.6連絡横坑(青森側海峡線起点から37.950km地点)を通過。 竜飛海底駅から6km地点(青森側海峡線起点から38.4km)を通過。 No.7連絡横坑を通過。 現在私が歩いている作業坑は、列車が走る本坑のすぐそばを並行しているため、列車が青函トンネル内を走行すると、その轟音が作業坑にいる私にも聞こえてきます。 ちょうど、このあたりで列車が通過していく音が聞こえてきました。 竜飛海底駅から5.5km地点からの緩やかな左カーブは、約1km以上の6.5km地点の先まで続きました。 No.8連絡横坑(青森側海峡線起点から39.310km地点)を通過。 竜飛海底駅から7km地点(青森側海峡線起点から39.4km)を通過。 |

|

竜飛海底駅から7.5kmを過ぎた地点 錆び付いた「徐行」標識を見つけました |

No.11連絡横坑付近 簡易トイレが設置されていました。 |

|

| 11:18 11:21 11:23 11:26 |

No.9連絡横坑(青森側海峡線起点から39.810km地点)を通過。 付近には10:18頃に見つけた「湧水計」がこの場所にも設置されていました。 竜飛海底駅から7.5km地点を過ぎた地点で「徐行」標識を目撃。 作業坑内は、保守用車両や作業員を乗せた車も往来するため、このような標識があるんですね。 しかも標識は錆びてついていて、坑内の環境がいかに厳しい条件下にあることを物語っているようです No.10連絡横坑(青森側海峡線起点から40.210km地点)を通過。 竜飛海底駅から8km地点(青森側海峡線起点から40.4km)を通過。 ここでウォーキングコースの3分の1を歩いたことになります。スタートしてここまで約2時間弱。思いの外、ペースが上がっていないことに気づきます。このままのペースではゴール予定時刻は15:30頃。ウォーキングを終了後は温泉施設で、入浴・食事・休憩となりますが、温泉施設の出発時刻は16:30。あんまりのんびりとしていられないなと気づきます。 とはいえ、この時点でだいぶ足に疲れが出てきてしまっていて、上げたくてもペースが上げられそうにありません。まずいなぁ、まだ3分の1しか歩いていないのに、この疲労は…。昨年はこんなに早くバテなかったのに…。旅行出発前の体調不良の影響か? それとも前日18時間も列車に乗り続けた疲労と約4時間しか寝ていないための睡眠不足の影響か? はたまたその両方なのでしょうか? |

|

| 11:30 11:39 11:40 11:46 11:51 11:52 11:57 |

No.11連絡横坑(青森側海峡線起点から40.730km地点)を通過。 ここには簡易トイレが設置されていて、トイレ待ちの行列ができていました。 竜飛海底駅から9km地点(青森側海峡線起点から41.4km)を通過。 No.12連絡横坑(青森側海峡線起点から41.530km地点)を通過。 No.13連絡横坑(青森側海峡線起点から41.890km地点)を通過。 No.14連絡横坑(青森側海峡線起点から42.330km地点)を通過。 竜飛海底駅から10km地点(青森側海峡線起点から42.4km)を通過。 No.15連絡横坑(青森側海峡線起点から42.730km地点)を通過。 ここでも列車が青函トンネルを通過していく音が聞こえてきました。 また、これまでほぼ無風であったトンネル内ですが、このあたりから追い風が吹いてきていることに気づきました。 スタート直後に来ていた服は3枚でしたが、ここに来るまでの間に一番上に着ていたパーカーは脱ぎ、リュックの中に。オーバーとパーカーの2枚の上着をリュックに入れることになり、さらに一眼レフカメラの交換レンズも1本入っていますので、リュックの中はもうパンパンで重い。やっぱりオーバーは持ってこなくても良かったかなぁ、と今さら後悔する始末。 下着に、少し厚手のシャツの2枚の服で歩いていても、湿度が高いためか汗がじんわり。でも、ここでの風は心地よく感じます。 |

|

青函トンネル完成記念タイムカプセル |

タイムカプセル設置場所の近くには 青函トンネルの地肌を触れることができる場所も |

|

| 12:06 | 竜飛海底駅から11〜12km地点の間には、「青函トンネル完成記念タイムカプセル」がトンネルの壁面に設置されていました。青函トンネルの完成を記念して、建設に携わった「日本鉄道公団青函建設局」の職員により、昭和63年3月13日に埋設されたということです。タイムカプセル内には、青函建設局社員名簿、30kgレールの置物、トラチョッキ、光ファイバーケーブル、点検ハンマーといった工具類など、20点以上が納めされているそうです。 あれっ? 青函トンネル完成記念タイムカプセルの看板には「先進導坑11k637m」と書かれています。ウォークのスタート時は作業坑と呼ばれるトンネルを歩いてきたのですが、どこからか先進導坑に変わったんだ? タイムカプセルの横には、青函トンネルの地肌を触ることができる小窓のような場所もありました。実際にさわってみると、湿っていて赤褐色の砂利のようなものが指に付きました。 |

|

No.16連絡横坑 |

No.16連絡横坑から本坑を覗き込む |

|

| 12:10 | 竜飛海底駅から11km地点(青森側海峡線起点から43.4km)を通過。 さらにほぼ同じ場所には、No.16連絡横坑もありました。 このNo.16連絡横坑ですが、これまでの連絡横坑とは異なり、鉄扉は網目状になっていて、本坑が直接見ることができるようになっていました。昨年に同じ場所に訪れたときは、本坑のライトが点灯していたため、本坑がよく見えたのですが、今回、本坑内は真っ暗。あまりよく見えませんでした。 |

|

| 12:12 12:15 |

先進導坑は少し左にカーブ。 トンネル内を「ゴーーッ」という機械音とジングルベルのメロディがかすかに聞こえてきて、歩いているとそれらの音がだんだん大きくなることに気づきました。前方に何かあるようです。 |

|

中間地点にある変電設備 |

中間地点ではサンタクロースとトナカイの着ぐるみを着たスタッフがお出迎え |

|

|

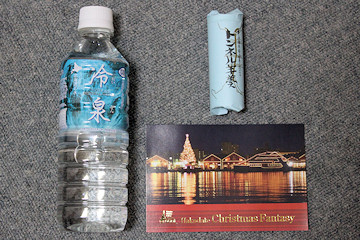

中間地点では、お水のペットボトルと「トンネル羊羹」というお菓子、そして現在函館駅からほど近くの場所で開催中の「はこだてクリスマスファンタジー」のポストカードをいただきました。 「トンネル羊羹」は、青函トンネルウォークに行ってきたというお土産に、まさにうってつけの商品なのですが、函館周辺のおみやげ屋さんでは見つけることができませんでした。どこで売っているのかなぁ? |

|

| 12:18 | 中間地点に到着。付近には巨大な変電設備がいくつも設置されていました。その先には、サンタクロースとトナカイの着ぐるみを着たスタッフがウォーク参加者をお出迎え。 | |

先進導坑と本坑を結ぶ大きなトンネル |

中間地点では、先進導坑と本坑を結ぶ大きなトンネルがあり、ここで休むウォーク参加者もいました。この場所、昨年の青函トンネルウォークでは、辻けい氏による作品展が行われていて、本坑が見える場所には大きな映像設備が設置されており近づけませんでしたが、今年はその場所には何もなく、本坑もよく見ることができました。 | |

|

|

|

| 本坑内との間には網目状の鉄扉があるものの視界は開けており、本坑の様子がよく見ることができます。 | ||

ちょうど本坑内を行く485系(おそらく「特急白鳥28号)の通過に立ち会うことができました |

||

| 12:27 | 中間地点を出発しようとして歩き出したのですが、なにやら列車の通過する音がだんだん近づいてきたではありませんか。あわてて先ほどの鉄扉の場所まで戻ってみると、485系が目の前を通過していくところ。昨年の青函トンネルウォークでは体験できなかった、『本坑内を走る列車』を見ることができました。これにはちょっと感動です! | |

← 北海道&東日本パスで行く函館乗り鉄旅はこちら

東北新幹線 新青森開業記念 青函トンネルうぉ〜く完歩記(後編)はこちら →

ジョイフルトレインに乗って新青森駅へはこちら →

北海道&東日本パスで行く奥羽本線縦断の旅はこちら →