2025年7月5日(土)

| 昨年に続き、今年も所沢駅前の「くすのきホール」で「西武・鉄道博覧会」が開催されました。今年は西武鉄道の前身となる川越鉄道の開業130周年、および武蔵野鉄道の開業110周年にあたり、それを記念したもので、普段は見ることができない約200点の貴重な資料や写真が展示されるとのこと。昨年は8月に開催され、イベントの名称も「猛暑に負けるな 鉄分補給でGO!GO!」でしたが、今年は7月初旬の開催で「猛暑に備えて 鉄分補給!」としたものでしょうが、すでに連日35℃近い猛暑が続いていて猛暑に備えるどころか、猛暑真っただ中での開催となりました。 | |

会場の「くすのきホール」 |

|

エレベータで8階に上がり会場へ |

|

入口に掲げられていたイベントスタッフからのごあいさつ文 |

|

会場に入ると目の前に飛び込んでくるのは歴代西武鉄道車両のモックアップ |

|

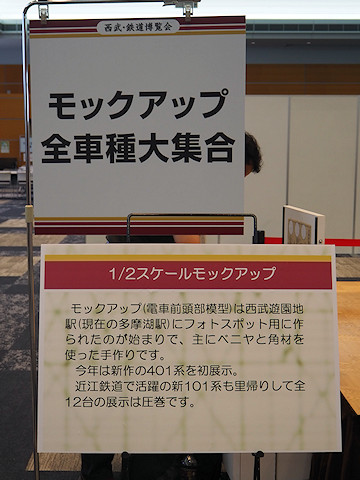

モックアップ全車種大集合 |

|

| 昨年の「西武・鉄道博覧会」でもモックアップが10台展示されていましたが、今年は12台。モックアップ第1号で王尾鉄道に譲渡されていた新101系が里帰り。そして新作の401系が追加されての12台とのことですが、昨年と比較してみると他にも違いがありました。 | |

E851形(左)と351系(元501形) |

|

| 今年はモックアップの前に、その車両の特徴を記した解説板が置かれていましたので、ここでご紹介させていただこうと思います。 E851形は1969(昭和44)年に新造されたF級電気機関車で、武甲山の石灰石を原料とするセメント製品輸送に対処するための性能を備えていた。 351系(元501形)は1954(昭和29)年から製造された初の自社設計車両で、当時流行の湘南型を採用。前面2枚窓のデザインは3000系まで続く。最後の赤電として1990(平成2)年まで活躍した。 |

|

601系(左)と101系 |

|

| 601系は1963(昭和38)年に所沢車両工場で製造された西武鉄道最初のカルダン駆動車。晩年は編成を解かれ各線で活躍した。 101系は1969(昭和44)年に西武秩父線の開通に合わせて製造された西武鉄道初の黄色い電車。ASカー(Allround Service Car)と名付けられた。 |

|

3000系(左)と5000系 |

|

| 3000系は1983(昭和58)年に池袋線向けに製造された界磁チョッパ制御の省エネ車両。晩年は8両編成を6両編成に改造され国分寺線で活躍した。 5000系は西武秩父線の開通に合わせ新造された西武鉄道初の特急車両で、1970年にブルーリボン賞を受賞した。 昨年の西武・鉄道博覧会では3000系はなかった一方で、新101系が展示されていました。今年は新101系が近江鉄道から里帰りして展示されていることから、昨年展示されていた新101系を3000系に改造したのではないかと推測されます。 |

|

旧2000系(左)と401系 |

|

| 2000系は1977(昭和52)年に西武鉄道初の両開き4扉、電力回生ブレーキ装置や、界磁チョッパ制御、HRD方式のブレーキなどの新技術を多く取り入れ登場した。今年6月で第一線を退いた。 401系は1963(昭和38)年から製造された2両編成増結用車両の411系を1978(昭和53)年から高性能化改造され、黄色の塗色で401系となった。 |

|

新101系(左)と801系 |

|

| 新101系は1979(昭和54年)から製造が再開された101系のモデルチェンジ車。現在も多摩川線や佐山線で活躍している。 801系は1978(昭和43)年に製造された701系の増備車。1978(昭和53)年からの高性能化改造で黄色の車体塗装となった。 |

|

9000系(左)と8500系 |

|

| 9000系は1993(平成5)年に101系の走行機器を流用して製造された。のちにインバーター制御に改造された。現在は4両化され多摩湖線で活躍している。 8500系は1985(昭和60)年に新交通システムの車両としては初めてのVVVFインバーター制御車で山口線で活躍している。 9000系は今年初めて展示されたモックアップ。昨年展示されていた新2000系を改造したものと推測されます。 |

|

川越鉄道130周年の写真やゆかりの品 |

|

川越鉄道開業当時の写真などが展示されていました |

|

| 川越鉄道は現在の新宿線(東村山〜本川越駅間)と国分寺線(国分寺〜東村山駅間)のルーツとなった路線。1894年12月21日に国分寺〜久米川仮駅(現東村山駅)感が開通、翌1895年3月21日に川越駅(現本川越駅)まで全線開通した。明治時代の鉄道開業ブームとともに、川越でも鉄道を作ろうという機運が高まるが、資金面から川越から直接東京へ線路を敷くことは困難であったため、季節であった甲武鉄道国分寺駅と結ぶことになり、結果的に川越〜国分寺間で川越鉄道が開通することとなった。その後、川越鉄道は武蔵水電、帝国電灯と合併を繰り返し、1922年には帝国電灯の鉄道部門が旧西武鉄道として成立し、現在の新宿線・国分寺線・西武沿線の原型となる。旧西武鉄道は武蔵野鉄道と1945年に合併、1946年に改称して現在の西武鉄道となった(「川越鉄道の歴史」解説板から) | |

5号機関車、「ナスミスウィルソン製造所」銘板と川越鉄道の刻印が入った鉄道時計 |

|

| 5号機関車の銘板は、2012年に旧保谷車両基地で開催された西武鉄道100周年記念イベントで公開された5号蒸気機関車に取り付けられていたものと、色合いが若干異なるようですが、刻印された内容は同じもののようです。この銘板が蒸気機関車に取り付けられたいたものだとすると、蒸気機関車本体は今、どうなっているのか? 解体等の報道は見当たりませんので現在も保谷で保存されているとは思いますが、少し気になってしまいました。 | |

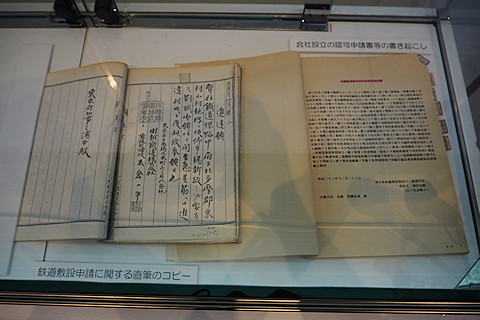

会社設立の認可申請書等の書き起こし |

|

|

|

|

|

|

|

| 川越鉄道開業130周年を沿線自治体で盛り上げようと沿線6市でヘッドマークデザインを募集。2025年3月から2000系に取り付けて運行していますが、全6デザインが一堂に集められました。 | |

| 後編へ続く → |